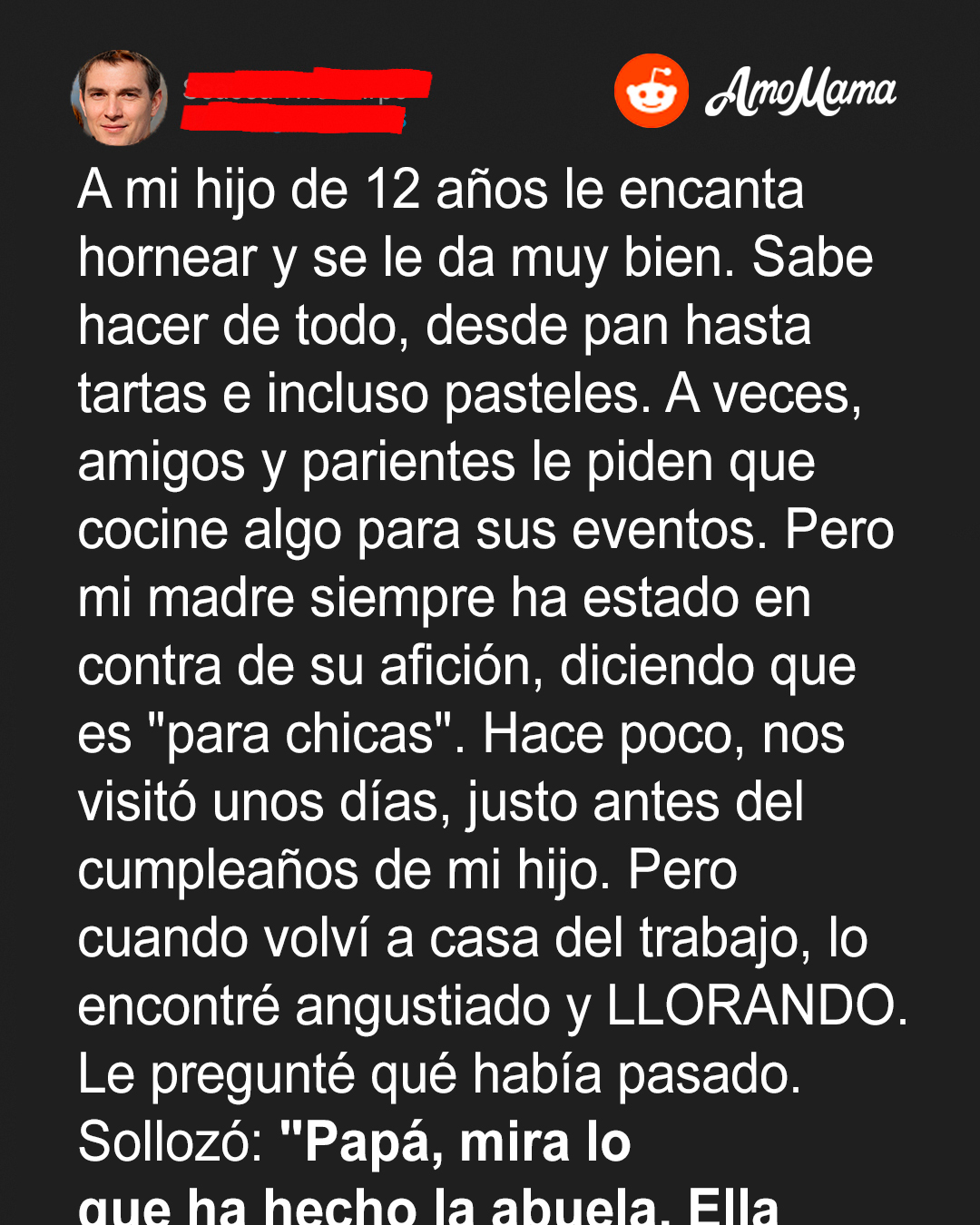

Mi madre creía que cocinar era “cosa de chicas” y nunca ocultó su desaprobación por la pasión de mi hijo por la repostería. Creí que acabaría recapacitando, pero subestimé lo lejos que llegaría para aplastar su sueño. Lo que hizo provocó que la echara de mi casa. Y no me arrepiento.

Soy Jacob, un padre viudo de 40 años con dos hijos increíbles, Cody y Casey.

Esto ocurrió unos días antes del cumpleaños 13 de mi hijo. La cocina olía a canela y vainilla cuando entré por la puerta aquella tarde. Cody había estado experimentando con una nueva receta de galletas, y la casa se sentía cálida con el dulzor persistente de su última creación.

A los doce años, mi hijo tenía unas manos capaces de sacar magia de la harina y el azúcar. Era algo que nunca dejaba de recordarme a su difunta madre, Susan, que solía decir que la repostería era otra forma de demostrar amor.

“Papá, ¡mira lo que he hecho!”. La voz de Cody salía de la cocina, radiante del tipo de orgullo que hincha el pecho de un padre.

Lo encontré colocando galletas doradas en una rejilla para enfriar, con el pelo oscuro espolvoreado de harina y el delantal atado alrededor de su pequeño cuerpo.

Casey, mi hija de 10 años, estaba sentada en la encimera haciendo los deberes, completamente ajena a la pasión culinaria de su hermano.

“Tienen una pinta increíble, hijo”, le dije, alborotándole el pelo. “Ha llamado la señora Samuels de la calle de abajo. Quiere encargar dos docenas de galletas para la reunión de su club de lectura”.

A Cody se le iluminaron los ojos. “¿De verdad? Son 15 dólares”.

“¡Sí, campeón! Estoy muy orgulloso de ti!”.

“¿Qué clase de chico se pasa todo el tiempo en la cocina como una pequeña ama de casa?”. La aguda voz atravesó nuestro momento como una cuchilla la mantequilla.

Elizabeth, mi madre, estaba de pie en el umbral de la puerta, con los brazos cruzados como si se estuviera conteniendo para no decir lo que realmente pensaba. Solo llevaba tres días en la casa y ya parecía que las paredes se preparaban para una pelea.

“Mamá, por favor. Hoy no”, protesté.

“Jacob, estás educando a ese chico para que sea blando. En mis tiempos, los chicos hacían deporte y trabajaban con las manos… trabajo de verdad. Los chicos NO cocinaban”.

Los hombros de Cody se hundieron y la luz de sus ojos se apagó. No podía quedarme ahí viendo cómo se derrumbaba la confianza de mi hijo.

“Lo que hace Cody no tiene nada de malo, mamá. Tiene talento… es feliz. Y está aprendiendo a ser responsable”.

“¿Responsabilidad? No está aprendiendo responsabilidad. Está aprendiendo a ser una niña”. Mamá se dio la vuelta y se marchó como si no acabara de dejar caer veneno en la habitación.

Cody se quedó helado, con las manos aún espolvoreadas de harina.

“Papá… ¿por qué es tan mala la abuela? Odia mi repostería. Siempre hace que parezca que hago algo mal”.